「授業のネタ 教材開発」(明治図書)2004 3月号

資料活用力を評価する問題づくりのネタ

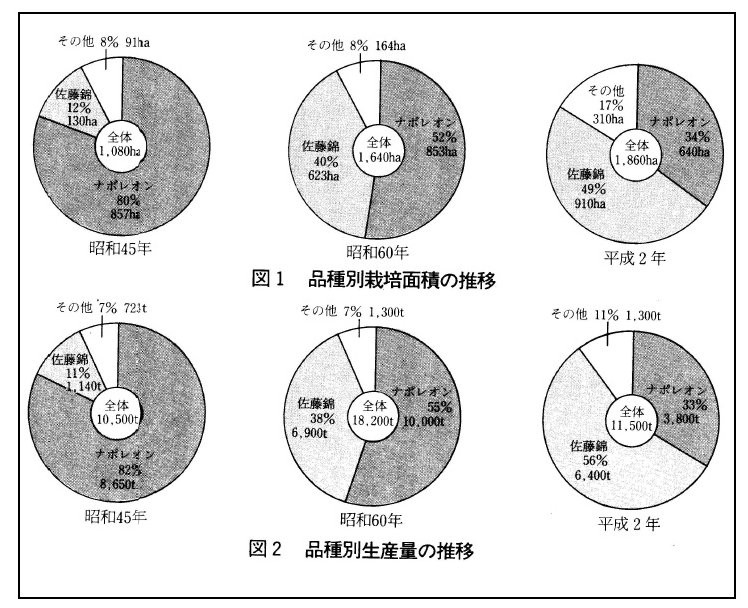

資料を読み取り原因を考える

本HPの

【発表 修士論文

第5章 第三節①「東根のさくらんぼ」の実践から】

をご覧ください。単元全体の記録を掲載しています。file:///C:/Users/Numazawa/Downloads/%E7%AC%AC%EF%BC%95%E7%AB%A0%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AF%80.pdf

パスワード numazz9

子供が持ち込んだ本の中にあった資料です。

子供発の資料 私の教員生活の中での最高のものだと感謝しています。